2023/06/01

第53回 : ケーススタディ⑨色の変化~汚染・色泣き~

アパレル散歩道

2022/03/15

2022.3.15

PDF版をご希望の方はダウンロードフォームへお進みください > ニッセンケンウェブサイト ダウンロードサービス【アパレル散歩道No.38】

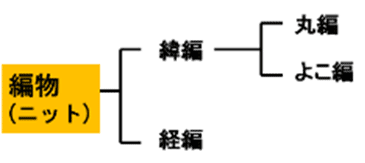

今回の第38回アパレル散歩道では、ニット(編み物)について説明します。ニットも、織物と同様に、古くからある生地素材です。最近では、織物と同様に、繊維・糸のバリエーション化とともに、ニットも多様化していますのでこれらの特徴をしっかり勉強しましょう。

図1.ニットの分類

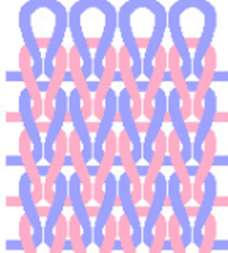

図2.ニットのイメージ

図3.ニット製品例 (セーター)

図4.輪編みをする様子が描かれている絵画

(1400-1410年頃、マイスター・ベルトラム筆)

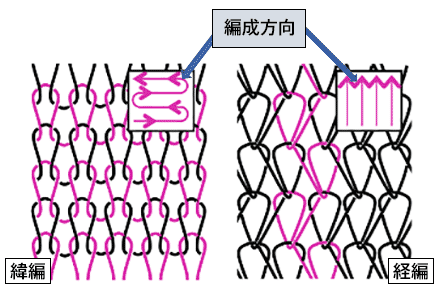

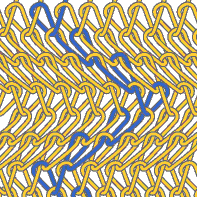

図5.緯編と経編のイメージ

| 分類 | 緯編 | 経編 | |

| よこ編 | 丸編 | ||

| 編地の編成方向 |  |  |  |

| 糸が左右に往復して編地を編成。 | 糸が回転して編地を編成。 | 多数の経糸が、隣り合った左右の経糸と絡み合いながらタテ方向に編地を編成。 | |

| 用途 | セーター、ニットドレス、成型衿など | ニットシャツ、ジャージ、スウェット、フリースなど | 野球ウェア、水着、カーテンなど |

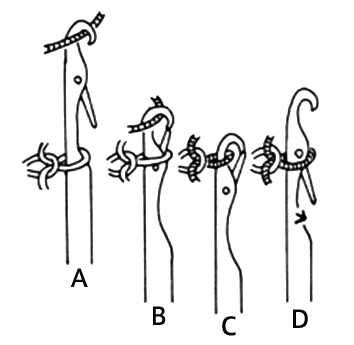

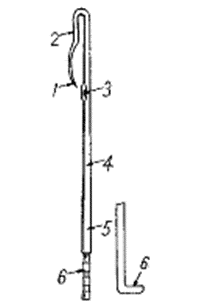

図7.べら針とループの編成1)

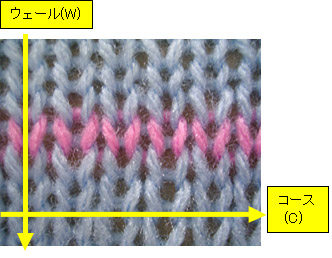

図8.ニット製品のウェールとコース

図9.ニット生地の規格の一例

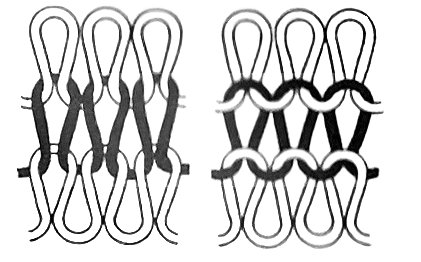

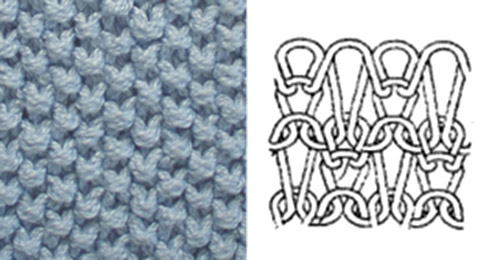

表目 裏目

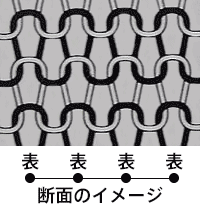

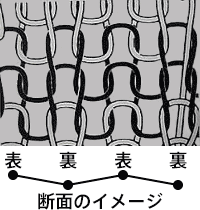

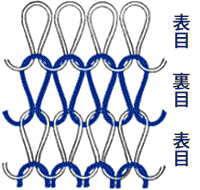

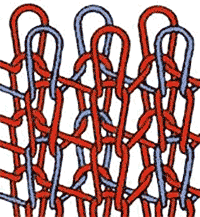

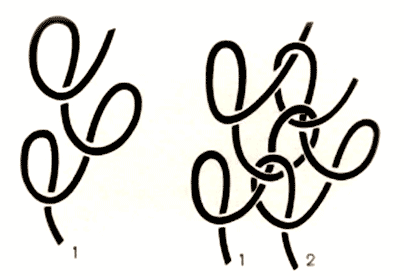

図10.緯編みの表目と裏目

| 分類 | 緯編み | |||

| 平編 (天竺編、メリヤス編) | ゴム編 (リブ編、フライス編) | パール編 (ガーター編) | ||

| 組織 | 表目 | 裏目 |  |  |

|  | |||

| ループを片方の面に引き出して編地を形成するため、編地の表面は表目に、裏面は裏目になる | 表目と裏目を交互に編み進んで編地を形成。 | コースごとに、表目と裏目になる組織で、表面と裏面の見た目が同じになる。 | ||

| 用途 | Tシャツ、セーターの身頃など | Tシャツやセーターの首まわり、袖口など | 婦人ニットセーターなど (スポーツでは少ない) | |

図12.平編みについて

図13.ゴム平編みについて

図14.ガーター編みについて

図15.両面編みについて

図16.鹿の子組織(一例)の外観と組織

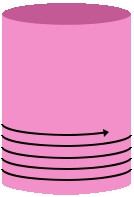

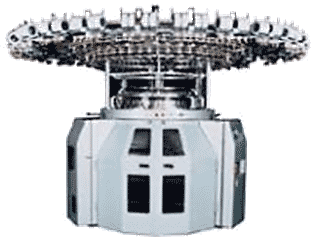

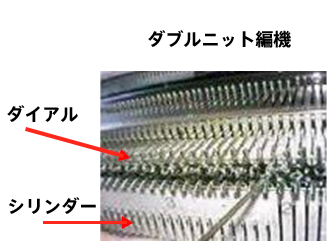

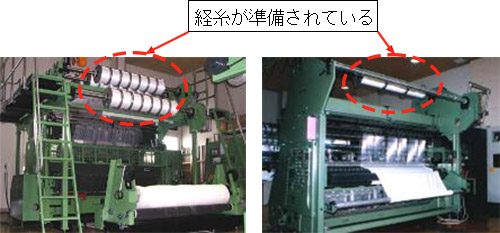

図17.丸編み編成のイメージ

図18.丸編み機と巻き取り装置

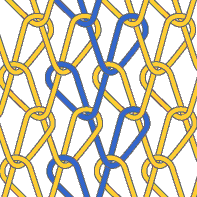

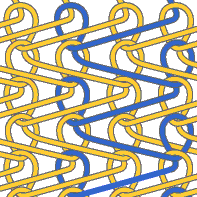

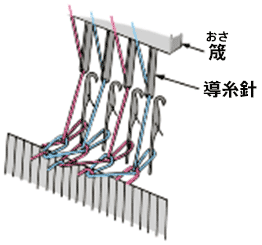

図23.代表的な経編み

コラム : アパレル散歩道39

~魅力ある商品を開発するために~

テーマ : ものつくり原点回帰シリーズ ~染色1~

発行元

一般財団法人ニッセンケン品質評価センター 事業推進室 マーケティンググループ

E-mail: pr-contact@nissenken.or.jp URL:https://nissenken.or.jp

※当コラムの内容、テキスト等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Profile : 清嶋 展弘 (きよしま のぶひろ)

43年間株式会社デサントに勤務し、各種スポーツウェアの企画開発、機能性評価、品質基準作成、品質管理などを担当。退職後は、技術士(繊維)事務所を開業。趣味は27年間続けているマラソンで、これまで296回の大会に参加。

アパレル散歩道

各種お問い合わせCONTACT

サービス全般についてのお問い合わせ

![]()

各種試験・検査に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。

エコテックス®に対するお問い合わせ

![]()

エコテックス®認証に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。

技術資料ダウンロード

![]()

各種試験・検査に関する技術資料が、こちらからダウンロードいただけます。

よくあるご質問

![]()

試験・検査などで、皆さまからよくいただく質問と回答をまとめています。

お電話からのお問い合わせはこちら