2024/08/01

第67回 : 「テキスタイルと空気に関する性質」

アパレル散歩道

2022/03/01

2022.3.1

PDF版をご希望の方はダウンロードフォームへお進みください > ニッセンケンウェブサイト ダウンロードサービス【アパレル散歩道No.37】

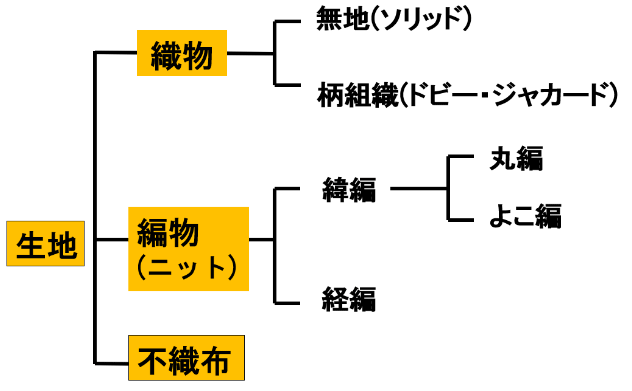

衣料品は生地を裁断して作られます。今回の第37回アパレル散歩道からは、その生地について説明します。今回は、織物を取り上げます。織物は人類数千年の歴史の中で形成された歴史ある繊維素材です。最近では、繊維・糸のバリエーション化とともに織物も多様化していますので しっかり勉強しましょう。

図1.生地の分類

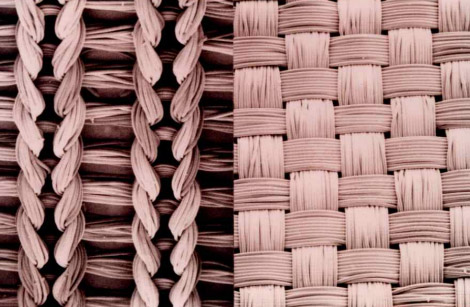

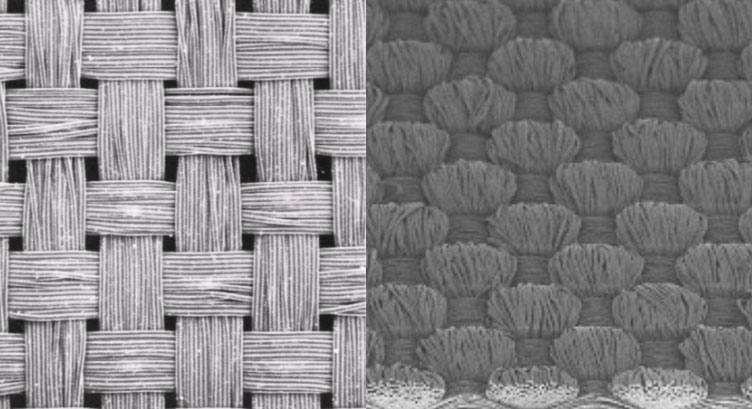

図2.編物(ニット)と織物の拡大写真

図3.不織布の例

図4.織物のイメージ

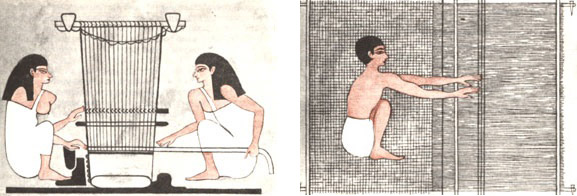

図5.機織り作業が描かれるエジプト壁画(紀元前5000年前)

| 例 | 糸使いの表記例 | 組織例 | 意味 |

|---|---|---|---|

| 1 | たて糸 綿/ポリエステル 60/40 40s/2 よこ糸 ポリエステル 100 30/- | 綾織 | たて糸に綿60%・ポリエステル40%の40番双糸、よこ糸にポリエステル100%の30番単糸を用いた綾織の生地 |

| 2 | たて糸 ポリエステル 83dt /72 / 2 よこ糸 ナイロン 78dt/36 | 平織 | たて糸にポリエステル100%で太さが83デシテックス(※フィラメントカウント 72)の糸を2本合糸した糸、よこ糸にナイロン100%で78デシテックス(フィラメントカウント36)の糸を用いた平織生地 |

※フィラメントカウント:フィラメント糸を構成するフィラメントの本数

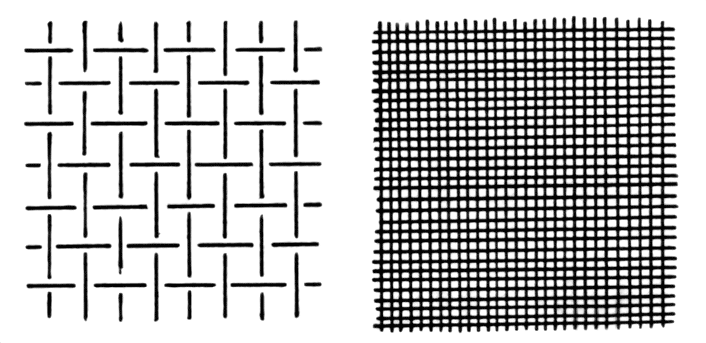

図6.織物の密度の違い(イメージ)

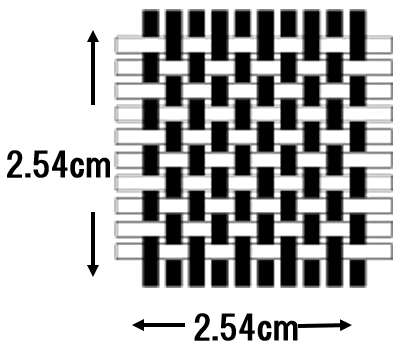

図7.織物の密度

| 密度(打ち込み本数)の表記例 | 意味 |

|---|---|

| 例: 110×80 | 当該素材は、たて糸が110本/インチ、よこ糸が80本/インチで構成される。 |

| 生地幅の種類 | 意味 |

|---|---|

| 全幅 | 生地全体の幅で、耳を含む。 |

| 有効幅 | 耳を除いたマーキング可能な耳打ち幅で、この数値が重要となる。 |

| 原料別 | 分類 | 例 |

|---|---|---|

| 1.綿織物 | 綿布 | シーティング 金巾(かなきん) など |

| 2.麻織物 | 苧麻織物 亜麻織物 | ラミークロス リネンクロス など |

| 3.毛織物 | 梳毛織物 紡毛織物 | サージ カルゼ など フラノ メルトン ツイード など |

| 4.絹織物 | 生絹(きぎぬ) 練り絹 | 羽二重 縮緬 ジョーゼット シフォン 緞子 タフタ シルクサテン など |

| 5.化学繊維織物 | 原料別 形状別 その他 | レーヨン織物 ポリエステル織物 など フィラメント織物 スパン織物 混紡織物 交織織物 など |

| 組織名 | 平織(ひらおり) | 綾織(あやおり) | 朱子織(しゅすおり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 組織図 (一例) |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 拡大写真 |  |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 代表的な 生地名 |

ポプリン、ブロード、ギンガム、タフタ、シャンブレー、トロピカル、オーガンジー等 | デニム、ギャバジン、スレーキ、サージ、ビエラ、ツイル、バーバリ 等 | サテン、ドスキン 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 特徴 | たて糸とよこ糸の交絡が多く、織組織が丈夫であるが、引き裂き強さ要注意 | 綾目があることが特徴 | たて糸とよこ糸の交絡がすくない。光沢があるが、滑脱の可能性あり |

図8. 織物生産の流れ

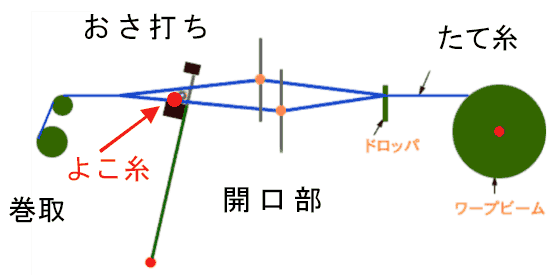

図9.製織の原理

図10.自動織機の例

| 織機の種類 | 織機の写真など | 説明 |

|---|---|---|

| シャトル織機 |

|

最も古いタイプの織機である。シャトルの中に、よこ糸が巻かれておかれ、シャトルが生地の幅方向に往復運動することで、よこ糸が打ち込まれる。スペースシャトルはここから命名された。また、バドミントンの羽根もシャトルと呼ばれている。 |

| レピア織機 |

|

レピアとは剣状の棒のこと。織機の左からレピアが、糸をつかみ中央まで運び、右から出てきたもうひとつのレピアがその糸を受取り、右端まで運ぶことでよこ糸の打ち込みが完了する。ちょうど中央部で糸端をバトンリレーしているイメージである。 |

| エアージェット織機 |

|

エアージェット織機は、圧縮空気の噴流に糸をのせてよこ入れをおこなう。ウォータージェット織機に比べて、汎用性が高く、特に空気抵抗の大きい紡績糸に適している。 |

| ウォータージェット織機 |

|

ウォータージェット織機は、水の噴流に糸をのせてよこ入れをおこなう。水を用いているため、合繊など疎水性の糸に適している。 |

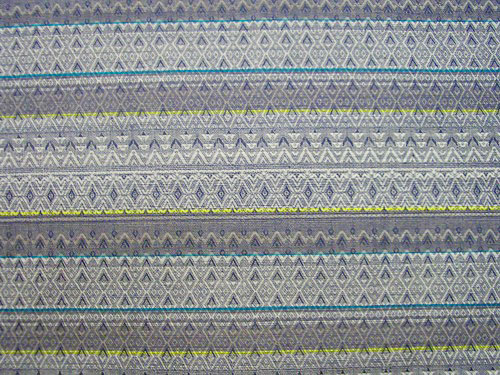

| ドビー織物 | ジャカード織物 | |

|---|---|---|

| 外観の一例 |  |

|

| 織機の一例 | ドビー装置付き織機 |

ジャカード装置付き織機 |

| 説明 | 織機のたて糸開口部で、たて糸をグループで管理して上下させ、柄出しをおこなう。ジャカードより柄は比較的単純となる。 | 織機のたて糸開口部で、たて糸を一本一本独立して上下させて柄出しをおこなう。その結果、ドビーより複雑な柄出しが可能となる。 |

図13.一般織物(左)と高密度織物(右)の外観例

コラム : アパレル散歩道38

~魅力ある商品を開発するために~

テーマ : ものつくり原点回帰シリーズ ~編物(ニット)について~

発行元

一般財団法人ニッセンケン品質評価センター 事業推進室 マーケティンググループ

E-mail: pr-contact@nissenken.or.jp URL:https://nissenken.or.jp

※当コラムの内容、テキスト等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Profile : 清嶋 展弘 (きよしま のぶひろ)

43年間株式会社デサントに勤務し、各種スポーツウェアの企画開発、機能性評価、品質基準作成、品質管理などを担当。退職後は、技術士(繊維)事務所を開業。趣味は27年間続けているマラソンで、これまで296回の大会に参加。

アパレル散歩道

各種お問い合わせCONTACT

サービス全般についてのお問い合わせ

![]()

各種試験・検査に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。

エコテックス®に対するお問い合わせ

![]()

エコテックス®認証に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。

技術資料ダウンロード

![]()

各種試験・検査に関する技術資料が、こちらからダウンロードいただけます。

よくあるご質問

![]()

試験・検査などで、皆さまからよくいただく質問と回答をまとめています。

お電話からのお問い合わせはこちら