2021/09/15

第26回 : アパレル製品のマーケティング その1

アパレル散歩道

2025/11/01

2025.11.1

PDF版をご希望の方はダウンロードフォームへお進みください > ニッセンケンウェブサイト ダウンロードサービス【アパレル散歩道No.82】

| 事例 | 服種 | 現象 | 考えられる原因 | 原因分類 |

|---|---|---|---|---|

| 34 | シャツ(綿100%) | 漂白剤変色 |

| 消費者 |

| 35 | ブルゾン(毛100%) | 金属ファスナー付近の変色 |

| 生産工程 |

| 36 | スラックス(毛100%) | あたり |

| クリーニング条件 |

| 37 | パンツ(綾織) (綿95% ポリウレタン5%) | バギング (ひざ抜け) |

| 商品企画/素材特性 消費者 |

| 事例38 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|---|---|---|

| メンズ | スーツ | ストライプ柄部分に細かい波打ちが発生した |

図1. ストライプ柄

スーツのイメージ

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 商品観察 |

|

| 消費者への聞き取り |

|

| 商品に関する調査 |

|

| 原因の推定 |

|

| 確認試験など |

|

| 他に発生しやすい製品 |

|

| 対策 |

|

| 事例39 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|---|---|---|

| インナー | シャツ | 繰り返し洗濯で紺色が変色した |

| 項目 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 商品観察 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 商品に関する調査 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 消費者への聞き取り |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原因の推定 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 確認試験など |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 類似の事例 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 対策 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 事例40 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|---|---|---|

| レディース | スカート | クリーニングによるプリーツ消失 |

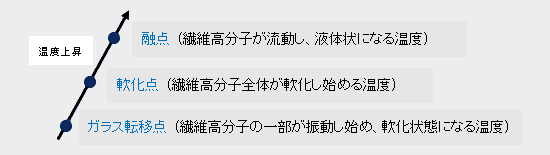

図3. プリーツ製品

のイメージ

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 商品観察 |

|

| 消費者への聞き取り |

|

| クリーニング業者への聞き取り |

|

| 原因の推定 |

|

| 確認試験など |

|

| 類似の事例 |

|

| 対策 |

|

図4. 物質の熱による変化(融点、軟化点、ガラス転移点について)

| ガラス転移点(℃) | 軟化点(℃) | 融点(℃) | |

|---|---|---|---|

| ポリエステル | 70-90 | 238-240 | 255-260 |

| ナイロン | 50 | 180 | 215-220 |

| アクリル | 79 | 190-240 | 明確でない |

| 事例41 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|---|---|---|

| カジュアル | ニットシャツ | ニットシャツで首の後ろにチクチクを感じた |

図5. 織ネームの例

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 商品観察など |

|

| 副資材メーカーなどへの聞き取り |

|

| 原因の推定 |

|

| 発生しやすいネーム |

|

| 対策 |

|

アパレル散歩道

各種お問い合わせCONTACT

サービス全般についてのお問い合わせ

![]()

各種試験・検査に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。

エコテックス®に対するお問い合わせ

![]()

エコテックス®認証に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。

技術資料ダウンロード

![]()

各種試験・検査に関する技術資料が、こちらからダウンロードいただけます。

よくあるご質問

![]()

試験・検査などで、皆さまからよくいただく質問と回答をまとめています。

お電話からのお問い合わせはこちら