2022/10/01

第45回 : ケーススタディ①生地の損傷

アパレル散歩道

2025/09/01

2025.9.1

PDF版をご希望の方はダウンロードフォームへお進みください > ニッセンケンウェブサイト ダウンロードサービス【アパレル散歩道No.80】

| 事例 | 服種 | 現象 | 考えられる原因 | 原因分類 |

|---|---|---|---|---|

| 26 | セーター (A100%)※ ※A:アクリル繊維の略号 | 自重伸び (外観変化) |

| 素材特性 表示ミス |

| 27 | ボーダー柄シャツ (C100%) | 強度低下 (破損) |

| 生産管理 生産管理 |

| 28 | ブルゾン (合成皮革) | ドライクリーニング

による硬化 (風合い変化) |

| 素材特性 表示ミス |

| 29 | 青色ジャケット (N100%) | ガス退色 (変退色) |

| 素材/染料特性 生産管理 |

| 事例30 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|---|---|---|

| 紳士服 | スラックス | 1シーズン着用で尻部や膝部がつるつるになった |

図1. 紳士スラックスのイメージ

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 商品観察 |

|

| 消費者への聞き取り |

|

| 商品に関する調査 |

|

| 原因の推定 |

|

| 対策 |

|

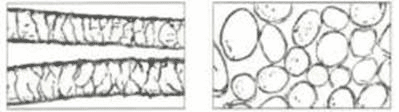

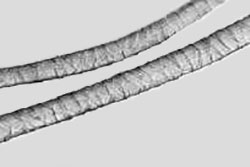

図2. ウール繊維の外観(側面と断面)

側面にはスケール(鱗片)がある

| 事例31 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|---|---|---|

| 紳士服 | ブルゾン | 家庭洗濯で裏地が縮み、裾が内側にカーリングした |

図3. ブルゾンのイメージ

(裏地付)

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 商品観察 |

|

| 商品に関する調査 |

|

| 消費者への聞き取り |

|

| 原因の推定 |

|

| 確認試験など |

|

| 対策 |

|

| 事例32 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|---|---|---|

| カジュアル | パンツ | 着用間もない尻部パンク |

図4. パンツの製品イメージ

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 商品観察 |

|

| 縫製工場への聞き取り |

|

| 原因の推定 |

|

| 確認試験など |

|

| 対策 |

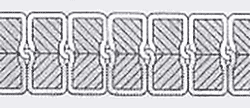

図5. 伸び止めテープ使用例 |

| ステッチ形式 | ステッチの特徴 | |

|---|---|---|

| 本縫い |  |

|

| 環縫い |  |

|

| 事例33 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|---|---|---|

| カジュアル | ウールシャツ | リュックの影響による 毛羽立ちと縮み |

図6. チェックシャツとリュックの着用のイメージ

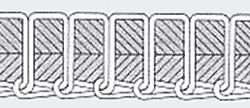

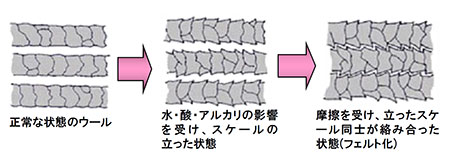

図7. 毛繊維の側面(スケール)

図8. フェルト収縮のメカニズム

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 商品観察など |

|

| 消費者への聞き取り |

|

| 素材メーカーへの聞き取り |

|

| 原因の推定 |

|

| 確認試験など |

|

| 対策 |

|

アパレル散歩道

各種お問い合わせCONTACT

サービス全般についてのお問い合わせ

![]()

各種試験・検査に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。

エコテックス®に対するお問い合わせ

![]()

エコテックス®認証に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。

技術資料ダウンロード

![]()

各種試験・検査に関する技術資料が、こちらからダウンロードいただけます。

よくあるご質問

![]()

試験・検査などで、皆さまからよくいただく質問と回答をまとめています。

お電話からのお問い合わせはこちら