2022/04/01

第39回 : ものつくり原点回帰シリーズ ~染色 その1~

アパレル散歩道

2025/07/01

2025.7.1

PDF版をご希望の方はダウンロードフォームへお進みください > ニッセンケンウェブサイト ダウンロードサービス【アパレル散歩道No.78】

| 事例 | 服種 | 現象 | 考えられる原因 | 原因分類 |

|---|---|---|---|---|

| 18 | シャツ(E100%) | 在庫中の色移り (汚染) |

| 生産管理 技術限界 商品企画 |

| 19 | 綿パンツ (C100%) | 蛍光増白剤による 白化(変色) |

| 消費者 商品企画 |

| 20 | スウェットシャツ (C100%) | 家庭洗濯による 縮み(外観) |

| 生産管理 消費者 |

| 21 | シャツ (*L70% C30%) * L:麻(Linen)の略号 | フィブリル化による白化(変色) |

| 素材特性 消費者 商品企画 |

| 事例22 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|---|---|---|

| 婦人服 | ブラウス | 背部で破れが生じた |

図1. ブラウスの例

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 商品観察 |

|

| 消費者への聞き取り |

|

| 商品に関する調査 |

|

| 原因の推定 |

|

| 確認試験など |

|

| 対策 |

|

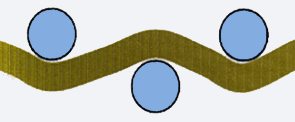

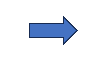

図2. 減量加工前後の糸の変化(イメージ)

| 事例23 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|---|---|---|

| カジュアル | ニットシャツ | 袖・前身頃を中心に毛玉が発生した |

図3. ピリング現象の例

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 商品観察 |

|

| 商品に関する調査 |

|

| 消費者への聞き取り |

|

| 原因の推定 |

|

| 確認試験など |

|

| 対策 |

|

| 事例24 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|---|---|---|

| カジュアル | ジャンパー | ジャンパーの色がシャツに移った |

図4. デニム製品の

イメージ

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 商品観察 |

|

| メーカーへの聞き取り |

|

| 原因の推定 |

|

| 確認試験など |

|

| 対策 |

|

| 事例25 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|---|---|---|

| カジュアル | セーター | 洗濯せずにしまったら黄ばんだ |

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 商品観察など |

|

| 消費者への聞き取り |

|

| 糸メーカーへの聞き取り |

|

| 原因の推定 |

|

| 確認試験など |

|

| 対策 |

|

大阪・関西万博 2025

訪問記 その2 ! はこちらから

アパレル散歩道

各種お問い合わせCONTACT

サービス全般についてのお問い合わせ

![]()

各種試験・検査に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。

エコテックス®に対するお問い合わせ

![]()

エコテックス®認証に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。

技術資料ダウンロード

![]()

各種試験・検査に関する技術資料が、こちらからダウンロードいただけます。

よくあるご質問

![]()

試験・検査などで、皆さまからよくいただく質問と回答をまとめています。

お電話からのお問い合わせはこちら