2022/11/01

第46回 : ケーススタディ②縫い目の損傷

アパレル散歩道

2022/02/01

2022.2.1

PDF版をご希望の方はダウンロードフォームへお進みください > ニッセンケンウェブサイト ダウンロードサービス【アパレル散歩道No.35】

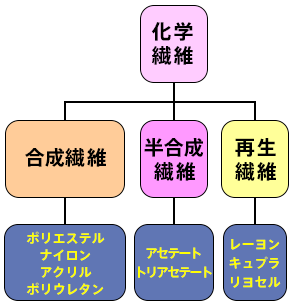

前回の34回「アパレル散歩道」では、繊維、特に合成繊維と半合成繊維について勉強しました。

今回の35回「アパレル散歩道」では、引き続き「繊維」をテーマにして、天然繊維と再生繊維について勉強しましょう。

| 繊維名 | 側面 断面 | 特徴 |

|---|---|---|

| 綿 |

|

|

| 麻 (亜麻) |

|

|

| 毛 |

|

|

| 絹 |

|

|

| レーヨン |

|

|

図2.綿の花

図3.綿花

図4.綿の種子と綿繊維

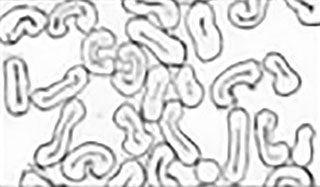

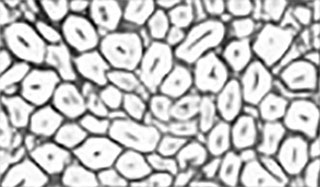

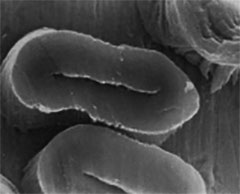

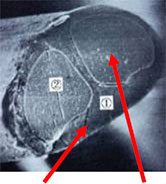

図5.綿繊維の断面と側面

| 長所 | 短所 |

|---|---|

|

|

| 品種 | 特徴 |

|---|---|

| シーアイランド綿 | メキシコ付近のカリブ海の西インド諸島で栽培。繊維長が長く、柔らかく、光沢も有り、細番手糸に適している。世界でも最も優れた綿繊維といわれる。 |

| エジプトギザ綿 | ナイル川領域で栽培。シーアイランド綿に次ぐ優れた綿繊維と言われている。 細番手糸に適している。近年生産量は低下している。 |

| 米綿 | 米国南西部で栽培。平均的に中級な綿素材といわれる。 |

| スーピマ綿 | 米国西南部ピマ地方で栽培。超長綿として商品化されている。 |

| 中国新疆綿 | 繊維長が長い「超長綿」で、滑らかさや光沢感がある。色が白く発色も良い。 |

| インドアッサム綿 | インド綿の中でも非常にコシのある高級綿素材。 |

ステープルダイアグラムの一例

八尾市のマンホール

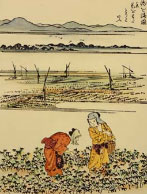

(綿糸繰り)

綿を摘む図

「綿圃要務」より

羊(メリノ)

刈取

選別

洗浄

図6.羊毛の生産工程

メリノ(オーストラリア、ニュージーランド)

サフォーク(英国)

ロムニー(ニュージーランド)

図7.羊の種類について

(メリノ、サフォーク、ロムニー)

カシミヤ(カシミヤ山羊)

アルパカ

モヘヤ(アンゴラ山羊)

キャメル

図8.獣毛の種類について

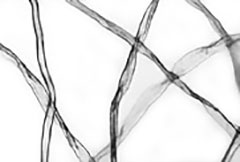

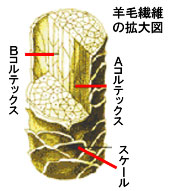

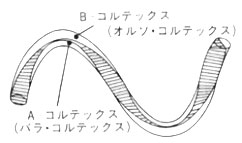

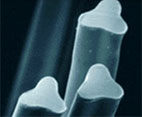

図9.毛繊維の側面

図10.羊毛繊維の構造

図11.毛繊維の側面

| 長所 | 短所 |

|---|---|

|

|

正常な状態のウール

水・酸・アルカリの影響を受け、スケールの立った状態

摩擦を受け、立ったスケール同士が絡み合った状態(フェルト化)

図12.フェルト化のメカニズム

| 防縮加工の種類 | 内容 |

|---|---|

| オフスケール | 薬品でスケールを除去する方法 |

| 樹脂加工 | 樹脂でスケール間を埋める方法 |

図13.絹の留めそでの一例

a.蚕(かいこ)

b.繭(まゆ)

セリシン フィブロイン

c.絹繊維の断面

図14.絹糸の製造について

| 長所 | 短所 |

|---|---|

|

|

図15.合繊の異形断面糸

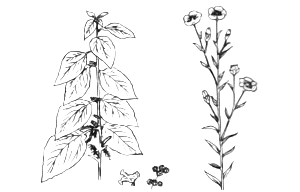

(日本に昔からあった苧麻)(ヨーロッパの亜麻)

図16.苧麻と亜麻2)

| 長所 | 短所 |

|---|---|

|

|

図17.化学繊維の分類

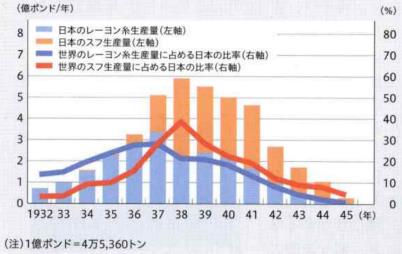

図18.レーヨンの年代別生産量3)

| 再生繊維の種類 | 長所 | 短所 |

|---|---|---|

| レーヨン |

|

|

| キュプラ |

|

|

| リヨセル |

|

|

1)石川欣造:被服材料実験書,P.14,同文書院(1978)一部引用

2)東洋紡シリーズ「せんいガイド・素材編(改版)」P25引用

3)帝人株式会社「人と化学と100年」(2021) P14引用

コラム : アパレル散歩道36

~魅力ある商品を開発するために~

テーマ : ものつくり原点回帰シリーズ ~糸~

発行元

一般財団法人ニッセンケン品質評価センター 事業推進室 マーケティンググループ

E-mail: pr-contact@nissenken.or.jp URL:https://nissenken.or.jp

※当コラムの内容、テキスト等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Profile : 清嶋 展弘 (きよしま のぶひろ)

43年間株式会社デサントに勤務し、各種スポーツウェアの企画開発、機能性評価、品質基準作成、品質管理などを担当。退職後は、技術士(繊維)事務所を開業。趣味は27年間続けているマラソンで、これまで296回の大会に参加。

アパレル散歩道

各種お問い合わせCONTACT

サービス全般についてのお問い合わせ

![]()

各種試験・検査に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。

エコテックス®に対するお問い合わせ

![]()

エコテックス®認証に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。

技術資料ダウンロード

![]()

各種試験・検査に関する技術資料が、こちらからダウンロードいただけます。

よくあるご質問

![]()

試験・検査などで、皆さまからよくいただく質問と回答をまとめています。

お電話からのお問い合わせはこちら