2024/02/01

第61回 : 「テキスタイルの機械的特性」

アパレル散歩道

2022/01/15

2022.1.15

PDF版をご希望の方はダウンロードフォームへお進みください > ニッセンケンウェブサイト ダウンロードサービス【アパレル散歩道No.34】

| 生産工程 | 意味 | |

|---|---|---|

| 1 | 繊維(Fiber) | 糸、生地の最小構成単位で、太さに対して十分に長く、丈夫でたわみやすいもの |

| 2 | 糸(Yarn) | 繊維を撚り合わせて作ったもの |

| 3 | 生地(Fabric) | 糸を織ったり編んだりしたもの |

| 4 | 衣料(Clothing Apparel) | 生地を裁断して縫い合わせたもの |

図1.繊維製品の製造の流れ

(繊維→糸→生地→衣料)

| 製品現象 | 繊維の特性 |

|---|---|

| ①綿スラックスが洗濯で縮んだ | 綿繊維は膨潤収縮しやすい |

| ②シルクやレーヨンのブラウスが揉みや擦れで白くなる | シルクやレーヨンの繊維がフィブリル化して、白く見えやすい |

| ③ウール製品を洗ったらフェルト化して、縮んだ | ウール繊維表面のスケール(鱗片)が絡みやすい |

| ④綿/アクリル混紡セーターに毛玉が多数発生した | アクリル短繊維自体が毛羽立つ 合繊(アクリル繊維含む)は引張強さが大きく毛玉が脱落しにくい |

| ⑤ポリエステルシャツにアイロンがけしたら溶けて破損した | ポリエステルなど合成繊維は、一定の融点以上の温度で融解する |

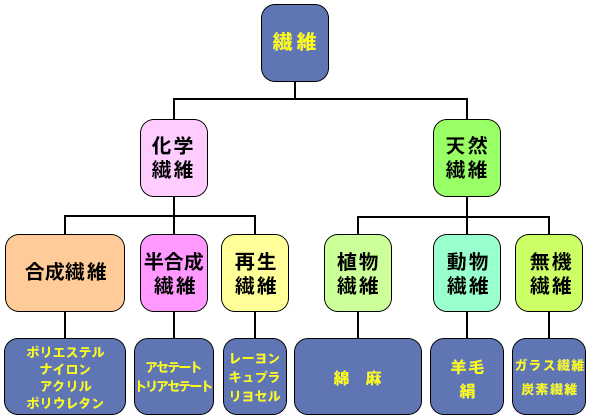

図2. 繊維の分類

| 大分類 | 中分類 | 説明 | 繊維例 |

|---|---|---|---|

| 化学繊維 | 合成繊維 | 原料は石油。化学反応でポリマーチップを作り、これを溶融紡糸する。 | ポリエステル、ナイロン、アクリル、ポリウレタンなど |

| 半合成繊維 | 原料は植物(木材)で、溶剤で溶かして繊維化する。合成繊維と天然繊維の中間的な性質を示す。 | アセテート、トリアセテート | |

| 再生繊維 | 原料は植物(木材)、薬剤で溶解し繊維化する。 | レーヨン キュプラ リヨセルなど | |

| 天然繊維 | 植物繊維 | 天然植物を原料とした繊維 | 綿や麻など |

| 動物繊維 | 動物に起因する材料を原料とした繊維 | 毛や絹など | |

| 無機繊維 | ガラスやカーボンなど無機材料を使用した繊維 | ガラス繊維やカーボン繊維など |

| 分類 | 繊維名 | 吸湿 | 強度 | 発色 | 耐熱 | 収縮 | 公定水分率% | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 天然繊維 | 植物繊維 | 綿 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | 8.5 |

| 麻 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | 12.0 | ||

| 動物繊維 | 毛 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | 15.0 | |

| 絹 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | 11.0 | ||

| 化学繊維 | 再生繊維 | レーヨン | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | 11.0 |

| キュプラ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | 11.0 | ||

| 半合成繊維 | アセテート | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 6.5 | |

| トリアセテート | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 6.5 | ||

| 合成繊維 | ナイロン | △ | ◎ | ○ | ✕ | ○ | 4.5 | |

| ポリエステル | ✕ | ◎ | ○ | △ | ◎ | 0.4 | ||

| アクリル、アクリル系注) | △ | ◎ | ◎ | ✕ | ○ | 2.0 | ||

| ポリウレタン | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | 1.0 | ||

| 無機繊維 | ガラス 炭素 | ✕ | ○ | ✕ | ◎ | ◎ | 0.0 |

| 繊維名 | 資料 | 特徴 |

|---|---|---|

| ナイロン |

|

|

| ポリエステル |

|

|

| アクリル アクリル系 |

|

|

| アセテート・トリアセテート |

|

|

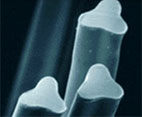

合成繊維は、小さな穴から溶けた樹脂を押し出して作られる。この時、紡糸口の穴の形状を三角形、十字形、中空など、特殊な断面形状にすると色々な断面形状の繊維が得られ、特有の性能を有する。(写真参照)

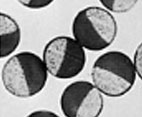

合成繊維は、小さな穴から溶けた樹脂を押し出して作られる。この時、紡糸口の穴の形状を三角形、十字形、中空など、特殊な断面形状にすると色々な断面形状の繊維が得られ、特有の性能を有する。(写真参照) コンジュゲートとは「接合」のこと。性質の異なる2種類以上の樹脂を溶融紡糸の際、特殊な口金で複合し紡糸した繊維のこと。性質の異なる繊維が複合化し、外観や性質も特異な繊維ができる。(写真参照)

コンジュゲートとは「接合」のこと。性質の異なる2種類以上の樹脂を溶融紡糸の際、特殊な口金で複合し紡糸した繊維のこと。性質の異なる繊維が複合化し、外観や性質も特異な繊維ができる。(写真参照)

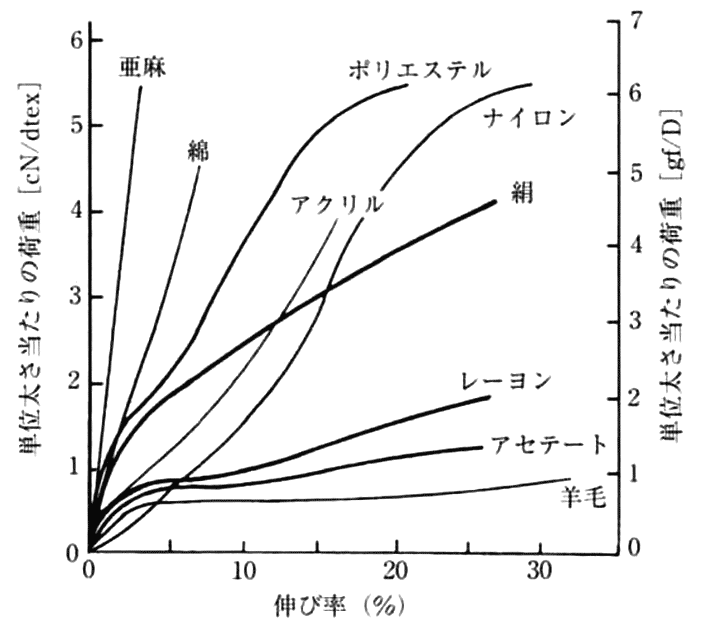

図4.各種繊維の変形のしにくさ

図4.各種繊維の変形のしにくさ

| 長所 | 短所 |

|---|---|

|

|

| 長所 | 短所 |

|---|---|

|

|

| 長所 | 短所 |

|---|---|

|

|

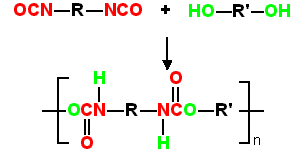

イソシアネート アルコール

ポリウレタン(ウレタン結合)

図5.ポリウレタン繊維の化学反応

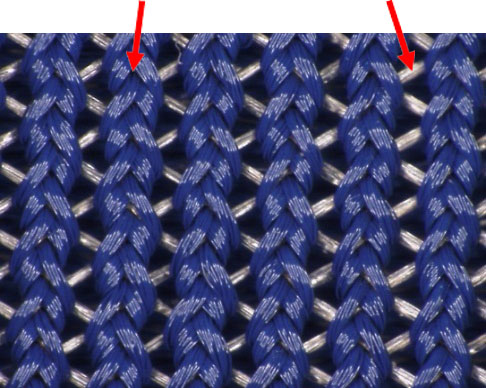

ポリエステル繊維 ポリウレタン

図6.ポリエステルトリコットに

交編されたポリウレタン繊維

| 長所 | 短所 |

|---|---|

|

|

コラム : アパレル散歩道35

~魅力ある商品を開発するために~

テーマ : ものつくり原点回帰シリーズ ~繊維 その2~

発行元

一般財団法人ニッセンケン品質評価センター 事業推進室 マーケティンググループ

E-mail: pr-contact@nissenken.or.jp URL:https://nissenken.or.jp

※当コラムの内容、テキスト等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Profile : 清嶋 展弘 (きよしま のぶひろ)

43年間株式会社デサントに勤務し、各種スポーツウェアの企画開発、機能性評価、品質基準作成、品質管理などを担当。退職後は、技術士(繊維)事務所を開業。趣味は27年間続けているマラソンで、これまで296回の大会に参加。

アパレル散歩道

各種お問い合わせCONTACT

サービス全般についてのお問い合わせ

![]()

各種試験・検査に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。

エコテックス®に対するお問い合わせ

![]()

エコテックス®認証に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。

技術資料ダウンロード

![]()

各種試験・検査に関する技術資料が、こちらからダウンロードいただけます。

よくあるご質問

![]()

試験・検査などで、皆さまからよくいただく質問と回答をまとめています。

お電話からのお問い合わせはこちら