2022/01/15

第34回 : ものつくり原点回帰シリーズ ~繊維 その1~

アパレル散歩道

2022/01/01

2022.1.1

PDF版をご希望の方はダウンロードフォームへお進みください > ニッセンケンウェブサイト ダウンロードサービス【アパレル散歩道No.33】

10月1日公開の第27回「アパレル散歩道」では、「アパレル製品のマーケティング その2」として、マーケティング政策に影響を与える要素のひとつに「環境負荷低減」を取り上げました。今回は、この環境負荷低減を実現するために、繊維・アパレル業界に身を置くものとして、これからどのように考え、どうすればよいかを具体的に考えていきたいと思います。

図1.SDGsのデザイン

| 目標 | 各目標のテーマ |

|---|---|

| 目標1 | 貧困をなくそう |

| 目標2 | 飢餓をゼロに |

| 目標3 | すべての人に健康と福祉を |

| 目標4 | 質の高い教育をみんなに |

| 目標5 | ジェンダー平等を実現しよう |

| 目標6 | 安全な水とトイレを世界中に |

| 目標7 | エネルギーをみんなに、そしてクリーンに |

| 目標8 | 働きがいも 経済成長も |

| 目標9 | 産業と技術革新の基盤を作ろう |

| 目標10 | 人や国の不平等をなくそう |

| 目標11 | 住み続けられるまちづくりを |

| 目標12 | つくる責任 つかう責任 |

| 目標13 | 気候変動に具体的な対策を |

| 目標14 | 海の豊かさを守ろう |

| 目標15 | 陸の豊かさも守ろう |

| 目標16 | 人や国の不平等をなくそう |

| 目標17 | パートナーシップで目標を達成しよう |

| 国名 | パリ協定で提出された自主削減目標 |

|---|---|

| アメリカ | 2025年までに2005年比26%〜28%減 |

| カナダ | 2030年までに2005年比30%減 |

| EU | 2030年までに1990年比40%減 |

| ロシア | 2030年までに1990年比20%〜25%減 |

| 中国 | 2030年までに2005年比60%〜65%減 (GDPあたりのCO2排出量) |

| 韓国 | 2030年までに削減策を講じなかった場合から37%減 |

| オーストラリア | 2030年までに2005年比6%〜28%減 |

| 番号 | 内容 |

|---|---|

| 12.1 | 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。 |

| 12.2 | 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 |

| 12.3 | 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。 |

| 12.4 | 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 |

| 12.5 | 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 |

| 12.6 | 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 |

| 12.7 | 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 |

| 12.8 | 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。 |

| 原材料 素材 |

|---|

| 繊維・糸・織編(生機)など |

| 染色加工 |

|---|

| 染色・仕上げ加工など |

| 製品生産 |

|---|

| 企画設計・縫製・移送など |

| 使用・洗濯 |

|---|

| 耐久性・修理体制・ イージーケア など |

| 廃棄・リサイクル |

|---|

| リサイクル・再資源化回収システム など |

図3.アパレル製品のライフサイクル

| 3Rの種類 | 意味 | 実施のイメージ |

|---|---|---|

| リデュース | 物を大切に使いごみを減らす | 不必要なものは買わない、マイバッグを持参する。商品の長寿命化など |

| リユース | 使える物は繰り返し使う | 詰め替え用製品 補修しやすい衣料品、不用品を譲るなど |

| リサイクル | 廃棄ごみを資源として再び利用する | 廃棄物を分別し再利用する |

図4.ペットボトルの例

| 種類 | 説明 |

|---|---|

| a.ケミカルリサイクル | 例えば、ポリエステル製品を回収し、細かく粉砕して元の原料のDMT(ジメチルテレフタレート)に戻して再びポリエステル繊維の原料として再使用する方法です。このリサイクル手法では、できるだけ均一な原料の回収が求められるため、適正な回収システムの構築が求められます。 |

| b.マテリアルリサイクル | 繊維材料の状態でリサイクルする方法です。古着を油拭き用の布(ウエス)などに再利用するなどのイメージですが、近年、アップサイクルと呼ばれる従来の用途だけでなく、新しい発想で逆に付加価値を高めるマテリアルリサイクルの提案も始まっています。 |

| c.サーマルリサイクル | 焼却して発電用途などに再利用するリサイクルの方法です。我が国のプラスチックのリサイクル率は、これまで約85%と世界中でも高い値でしたが、欧米からは、「日本はサーマルリサイクル比率が高すぎる、またサーマルリサイクルは本来のリサイクルではない」という指摘もあり、サーマルリサイクルは改めて考え方の整理が必要になるものと思います。 |

| タイプ | 特徴 | 実施例 |

|---|---|---|

| 生分解性繊維 | 繊維に生分解性があることが特長で、「カーボンニュートラル」という考え方に合致した繊維素材のこと。 |

|

| タイプ | 特徴 | 実施例 |

|---|---|---|

| バイオ認証再生繊維 | サステナブルな状態で管理された森林から伐採された木材から作られた再生繊維 |

|

図5.海の豊かさのイメージ

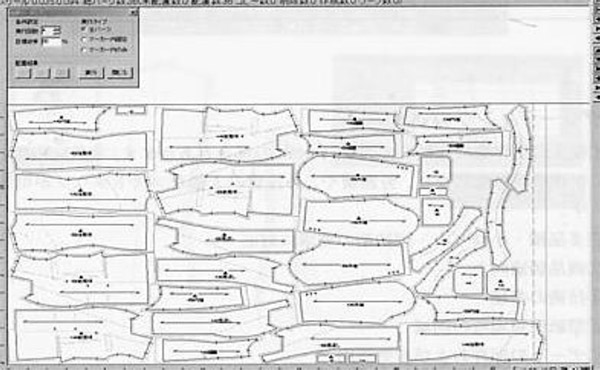

図6.マーキングの一例(婦人服)

次回から、ものつくり原点回帰シリーズとして、繊維、糸、織物、ニット、染色仕上げ加工、縫製、品質基準・試験、クリーニングなどをアパレルの立場から順に取り上げます。次回は、まず「繊維」から始めます。

コラム : アパレル散歩道34

~魅力ある商品を開発するために~

テーマ : ものつくり原点回帰シリーズ ~繊維 その1~

発行元

一般財団法人ニッセンケン品質評価センター 事業推進室 マーケティンググループ

E-mail: pr-contact@nissenken.or.jp URL:https://nissenken.or.jp

※当コラムの内容、テキスト等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Profile : 清嶋 展弘 (きよしま のぶひろ)

43年間株式会社デサントに勤務し、各種スポーツウェアの企画開発、機能性評価、品質基準作成、品質管理などを担当。退職後は、技術士(繊維)事務所を開業。趣味は27年間続けているマラソンで、これまで296回の大会に参加。

アパレル散歩道

各種お問い合わせCONTACT

サービス全般についてのお問い合わせ

![]()

各種試験・検査に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。

エコテックス®に対するお問い合わせ

![]()

エコテックス®認証に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。

技術資料ダウンロード

![]()

各種試験・検査に関する技術資料が、こちらからダウンロードいただけます。

よくあるご質問

![]()

試験・検査などで、皆さまからよくいただく質問と回答をまとめています。

お電話からのお問い合わせはこちら