もっと アパレル散歩道 !!バックナンバーと索引は

こちらから

― 今回より、新シリーズ「品質トラブル/原因の絞り込み」を始めます。

消費者から衣料品に関する問い合わせや苦情があり、その商品が手元に届くと、メーカーの担当者は、原因・対策を含むコメントを社内・外に発信する必要に迫られると思います。

そのようなコメントを発するためには、生地や副資材の品質データ、縫製仕様、縫製検査などの商品情報はもちろん、着用等の使用状況、洗濯・クリーニング処理状況など、商品情報や消費者情報を迅速に入手しなければなりません。この時、メーカー担当者が

現物の状況を一見して、ある程度原因が推測できると、その後の調査がより迅速かつ効果的に進むことが期待されます。特に“迅速さ”は重要であり、筆者は現役時代、調査に時間がかかり、お客様からお𠮟りを受けたことがありました。

さて、今回からの新シリーズ

「品質トラブル原因を絞り込もう」では、できるだけ多くの

品質事故事例を取り上げていきますので、読者の皆様には、事故原因について

パッとひらめく感覚をより多く養ってほしいと思います。図1の①から⑦は、消費者トラブルの一般的な処理の流れを示していますが、

④原因を推定する力を高めることが大切だと思います。

では、これから各事例を勉強していきましょう!!!

今回は5つの事例を紹介します。事例紹介のあと、「原因絞り込みの考え方」、「原因分析とフィードバックのポイント」が続きます。

| 事例1 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|

| 婦人服 | ジャケット | 縫い目部分の穴あき |

数日前に春物のグレイ色の婦人ジャケットを購入した。初めて着用したのち帰宅してジャケットをよく見ると、脇下の

縫目部分に数カ所の穴状の破れが発生していた。消費者はこれを不満に思い、アパレルメーカーに相談した。生地はポリエステルスムースであった。

■原因絞り込みの考え方

- この事例で「脇下の縫目部分に数カ所の穴状の破れ」とあるのは、まず地糸切れが生じていると理解してよいと思います。微妙な場合は、両手で軽く揉んで穴を広げると破損状況が明確になるでしょう。

- 消費者が「着用初日には同現象に気づいた」とのことから、購入する以前からすでに破損が生じていたと推定できます。

- スムースは、ゴム編みを二重に重ね合せたようなよこ編み組織(両面編み)の生地です。両面編みは、天竺編みやリブ編みに比べて、編み組織がしっかりしており、特にたて方向に伸びが少ない傾向があります。地糸切れの要因には、もちろんミシンの縫製条件が大きく関係しますが、編み糸の自由度に関して生地組織も関連しています。今回の事例でも、脇縫いの縦方向に地糸切れが発生していることと、スムースの素材特性に矛盾はないと思います。

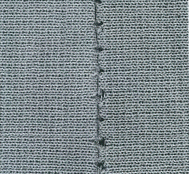

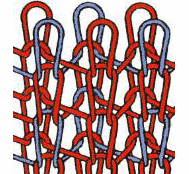

図2. 地糸切れ現象の例

図3. スムース(両面編み組織の例)

表1. 《事例1》地糸切れの原因分析とフィードバックのポイント

| 項目 | 説明 |

|---|

| 商品観察 |

- 縫製の要因の可能性を確認するため、穴あき未発生部分を両手で持ち、左右前後に生地を動かして、さらに穴あきが発生するか調査する。

- 縫製の要因かどうか判断するため、穴あき部分を拡大鏡で観察し、ミシン目で切れているか、ミシン目と関係ない部分で地糸が切れているか調査する。

- 地糸切れの要因の可能性を踏まえ、ポリエステル繊維が熱溶融しているか調査する。

|

| 工場への聞き取り |

- 適正な縫製が行われたか確認するため、縫製工場に縫製条件(ミシン針の種類と太さ、ミシンの回転数など)を聞き取る。

- 工場での管理状況を確認するため、出荷時の地糸切れに関する製品検査結果を調査する。

|

| 原因の推定 |

- 生地が比較的地糸切れしやすいニット素材であった。組織や密度が緻密で厚い、滑りが悪いなどの素材は、地糸切れが生じやすい。

- 生地の染色仕上げ加工がばらつき、ロットによって風合いの硬い、地糸切れの生じやすい生地が混入した。

- 縫製条件が適正でなかった。ミシン針が生地に対して太すぎる、ミシン回転数が高い、ミシン針の摩擦係数が高い、ミシン針の針先が摩耗していたなどがある。

|

| 確認試験など | - 規格化された試験方法はないが、 所定のステッチで通常の縫製条件で一定距離を縫って地糸切れがないか確認する。

|

| 対策 |

- 地糸切れが予想される生地は、縫製工場で事前の縫製試験を実施する。

- 地糸切れ対策として、先端の丸いボールポイント針を使用する(図4)。

- 縫製速度を落とすなどを検討する。

- 縫製工場では、中間あるいは最終検査で、地糸切れ発生の有無を確認する。

- 縫製工場では、ミシンの先端部分の摩耗や傷は一定時間ごとにチェックする。

|

▼△▼△▼△▼△▼△▼△

| 事例2 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|

| カジュアルシャツ | 濃淡配色のジャージ | 白場への汚染 |

昨日、薄いグリーン色のポリエステル製シャツを買って帰宅後、ポリ袋から出すと、身頃にやや薄いが

くっきりした紺色の汚染があることに気づいた。消費者はこれを不満に思い、アパレルメーカーに相談した。未使用であった。シャツの両袖や脇などには、紺色の共地の切り替えがあった。インドネシア製であった。

■原因絞り込みの考え方

- 未使用のため、洗濯や着用による要因は考えにくく、消費者が入手した時点ですでに汚染していたと推定できます。

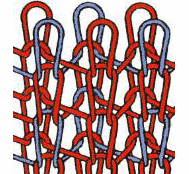

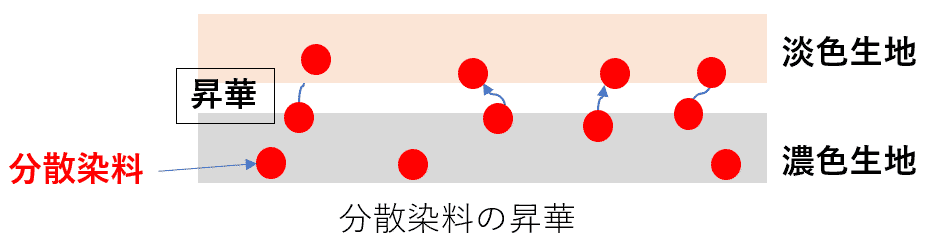

- レギュラーのポリエステル繊維の染色には、通常分散染料が使用されますが、分散染料はその特性上、昇華したりマイグレーション(染料移行)しやすい弱点があります。

- 特にポリエステル製濃淡配色品の白場汚染(転染)の原因は、未使用の場合、まず分散染料の昇華による汚染を推定してよいと考えます。

- 今回はインドネシア製であり、日本へのコンテナ輸送で赤道付近を超えるなどの理由でコンテナ内部が高温になり、紺色部から身頃の淡色部へ昇華による汚染が生じたものと推定してよいと思われます。

図5. ポリエステル素材の昇華汚染のメカニズム

図6. 在庫中の昇華汚染例

(ポリエステルシャツ)

表2. 《事例2》昇華汚染の原因分析とフィードバックのポイント

| 項目 | 説明 |

|---|

| 商品観察 |

- 汚染が在庫中のたたんだ状態で既に生じていた可能性あり、たたまれていた時の濃淡部の接触状態と汚染の発生部位が一致しているか調査する。

- 汚染が濃色部から生じているか確認するために、汚染部と濃色部の色相を比較調査する。

- 汚染が袖や身頃の濃色部から移っているか確認するため、濃色生地の昇華堅ろう度を調べる。

|

| 消費者への聞き取り |

- 購入時に事故現象は気づかなかったか聞き取る。

- 一日の着用であるが、着用による要因も否定せず、着用状況を聞き取る。

|

| 原因の推定 |

- 濃色部の昇華堅ろう度が不良であった。

- 生地の染色加工剤(吸汗剤など)との相性が悪く、移行汚染した。

- 工場での縫製時に、薄紙(昇華防止紙)による対策が不十分であった。

- 海外から輸送中に、予想を上回る高温が長期間発生していた。

|

| 確認試験など |

- JIS L 0854「昇華に対する染色堅ろう度試験方法」を実施する。

- 長期保管を想定した70℃×48時間などの条件下で、色移りの加速試験を行う。

- 場合により、実際の生地を組み合わせて試験する。

|

| 対策 |

- 昇華堅ろう度が品質基準に合格していること。

- 長期間高温の場所に在庫しない。海外からのコンテナ輸送や倉庫での在庫環境に配慮する。

- 昇華防止するために、薄紙(昇華防止紙) を使用する。現時点でこの効果は大きい。

- 濃色素材に、カチオン可染(CD)ポリエステルやナイロン素材を使用する。

|

▼△▼△▼△▼△▼△▼△

| 事例3 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|

| 婦人服 | スカート | 尻部の生地糸の飛び出し |

ポリエステル製のスカートを買って数回着用していたところ、スカートのお尻の部分に

毛羽立ちや生地糸の飛び出しが見られた。消費者はこれを不満に思い、アパレルメーカーに持ち込んだ。なお、このスカートは

綾織物製であった。

■原因絞り込みの考え方

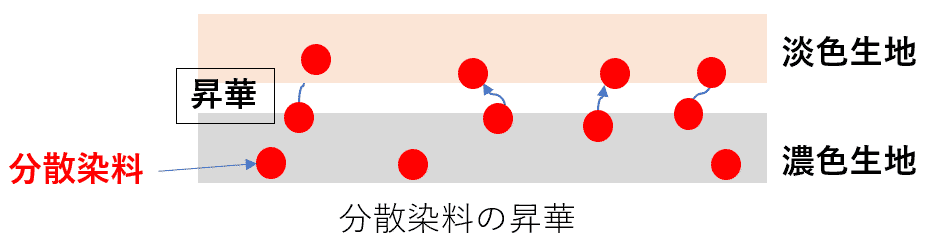

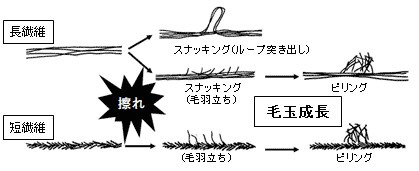

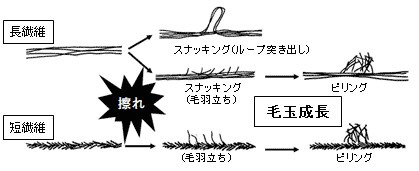

- スラックスやスカートなどの衣料品の尻部は、座ったりするため擦れやすく、この部位の生地糸の飛び出しはたいていの場合、組織糸の粗硬物体との引っ掛けによるスナッグ現象と推定されます。

- 生地が綾織ということで、糸使いや組織や密度によっては、毛羽立ちやスナッグが生じやすい可能性があります。綾織組織の生地は、平織に比べると糸が浮いて引っ掛かりやすい傾向があります。

- 「尻部に毛羽立ちや生地糸の飛び出し」が見られたことから、スナッグが発生していると推定できます。

- スナッグとピリングの違いについては、図8を参照してください。スナッグは合繊の長繊維素材(特に加工糸使い)で、またピリングは短繊維素材で発生しやすい傾向にあります。

図7. 織物のスナッグの例(参考)

図8. スナッグとピリングの違い

表3. 《事例3》スナッグの原因分析とフィードバックのポイント

| 項目 | 説明 |

|---|

| 商品観察 |

- スナッギングが、着用と関連しているかを確認するため、事故発生部位を調査し特定する。

- スナッグの原因を推定するため、生地本体から飛び出している繊維は塊状に絡まっているか、引きずり出された生地糸がそのまま残っているかを観察する。

- 生地の要因を確認するため、生地の組織、糸使い(フィラメント糸使いのかさ高加工糸か)を調査する。

|

| 消費者への聞き取り |

- 消費者の取り扱いの要因を確認するため、突起物やざらざらした物体に接触したことはないかなど、着用状況を聞き取る。

|

| 原因の推定 |

- 生地のスナッグ性が不良であった。

- 合繊加工糸使いの生地は、表面にフィラメントが浮き出し、着用時や洗濯時に接触物と擦れて、フィラメント切れによる毛羽立ちや、生地糸が引き出されやすい傾向がある。

- 尻部に発生したことで、着用中に、過度に他の粗硬物体との擦れによってスナッギングが発生した。

|

| 確認試験など |

- JISL1058のA法(メース法)やD法(ICIピリング試験法)などを用いて、突起あるいはざらざらした接触物体との繰り返しによる

摩擦によってスナッグを再現させ、評価する。

図9. スナッグ試験A法(メース法) |

| 対策 |

- スナッグ試験を実施し、スナッグの出やすい生地は採用しない。

- 風合いが損なわれない範囲で、生地組織を密にする。糸の浮きの多い組織は避ける。

- 染色加工工程で、必要以上に糸が滑りやすくなる柔軟剤の使用は避ける。

- 製品仕様によっては、面ファスナーの使用は避ける。面ファスナーのオス面は引っ掛かりやすい。

- 商品によっては、「突起物や表面がざらざらした物体との摩擦を避ける」、「洗濯時は、ネットを使用する」と表示する。

|

▼△▼△▼△▼△▼△▼△

| 事例4 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|

| 紳士服 | ワイシャツ | 襟やカフスに樹脂状のしみ |

着用後、綿100%のワイシャツ(緑色)を商業クリーニングに出したところ、襟やカフスに

白っぽいしみが付着しているのに気づいた。消費者はこれを不満に思い、アパレルメーカーに持ち込んだ。

■原因絞り込みの考え方

- ワイシャツの場合、襟やカフスに保形性の面から、接着芯地が使用されています。

- 芯地の接着剤にはホットメルトタイプ(熱で溶けるタイプ)のポリアミド系やポリウレタン系樹脂などが使用されています。

- 芯地接着工程では、適正な芯地を選定し、適正な接着条件で接着されないと、樹脂が芯地から表面にしみ出し、白化することがあります。

- ワイシャツなどでは、接着芯地の使用は襟やカフス、前立てなどに限定されるが、ジャケットなどでは、身頃全体に芯地が使用されることもあります。

- 商業クリーニングで、ランドリー後のアイロンやプレス仕上げ条件が強かった場合、樹脂がしみ出すことがあります。

- ワイシャツのランドリーは、40℃~70℃の温度で洗濯し、脱水後、半乾きのままスチームプレス掛け(濡れ掛けプレス)をするのが一般的で、特に襟やカウスは綺麗に仕上げるため、やや強めのスチームプレスが行われる場合が多いようです。

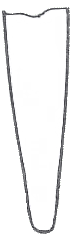

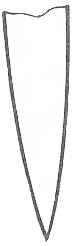

図10. 接着芯地の外観例

(左) 高伸縮接着芯地の例 (ポリエステル100%)

(右) 婦人地襟芯用接着芯地の例 (綿100%)

※生地表面に塗布されている粒状の樹脂が

接着樹脂で、ホットメルト樹脂とも呼ばれる

図11. ジャケット袖口の接着樹脂のしみ出し(参考)

表4. 《事例4》芯地樹脂しみ出しの原因分析とフィードバックのポイント

| 項目 | 説明 |

|---|

| 商品観察 |

- しみ出しの状況を確認する。襟とカフスの全面か、あるいは部分的なしみ出しか、またはドット状にしみ出しているか等を観察・調査する。

- 接着芯地の接着剤を確認するため、選定した芯地の樹脂のタイプをアパレル企画設計部門から聞き取り調査する。

|

| 消費者への聞き取り |

- しみ出しがいつ発生したかを特定するため、クリーニング店に出す前にしみ出しがあったか、ランドリー後に気がついたのかを消費者から聞き取り調査する。

|

| クリーニング業者への聞き取り |

- ランドリー条件を確認するため、洗濯時の洗剤・温度・時間と脱水後の濡れ掛けプレスの有無及び、有りの場合、その温度・時間をクリーニング店から聞き取り調査する。

|

| 原因の推定 |

- 襟とカフスに使用された接着芯地は、樹脂のドット数・ドット密度が小さく、すなわち樹脂量が多かったため、濡れ掛けプレス時の温度と圧力で樹脂が溶け出してしみ出しが発生した。

- 襟とカフスに使用された接着芯地の樹脂がクリーニング店でのアイロンやプレス温度に対して流れやすい物性(溶融温度が低い、溶融粘度が低い)であったため、プレス時の温度で溶け出してしみ出しが発生した。

- クリーニング店では、洗濯・脱水・濡れ掛けプレスを行っているが、プレス温度と圧力が強く樹脂が溶け出して、しみ出した。

|

| 確認試験など |

- 同一ロットの新品を用いて、苦情品と同じ条件で洗濯・脱水・濡れ掛けプレスを繰り返し行い、接着剤のしみ出しが見られるか再現テストを行う。

|

| 対策 |

- カジュアル仕様のため接着芯地を使用する場合は、使用する接着樹脂の溶融粘度が低いもの(樹脂が流れにくい)を、また表地ごとに最適なドット数(個/2.54cm)と樹脂量を選択して接着試験を行い(保形性、風合い確認)、接合布は洗濯・脱水・濡れ掛けプレスして問題が生じない芯地を使用する。

- クリーニング店へのお願いとして「本製品で接着芯地を使用のため、濡れ掛けプレスは注意のこと」の取扱い注意表示を取り付ける。

|

▼△▼△▼△▼△▼△▼△

| 事例5 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|

| スポーツウエア | 綿製ニットシャツ | 部分的な色あせ |

綿100%の紺色のニットシャツを購入して、炎天下で長時間テニスを行った後、帰ってシャツを見ると、肩口や背中上部、襟が、

赤っぽく変色していることに気がついた。消費者はこれを不満に感じ、アパレルメーカーに苦情を申し入れた。

■原因絞り込みの考え方

- 綿製品は、色々な要因で変色することがあります。変色の原因は、発生状況により、ある程度推定できます。

(1)全体的な均一の変色の場合

⇒

洗濯中の水道水による塩素変色や漂白剤による影響が推察されます。一般的には表面も裏面も変色することが多いと言われています。

(2)ランダムな部位の変色

⇒

薬剤の付着、窒素酸化ガスの影響が推察され、不規則な部位に発生します。水道水の直撃による色あせもこれに該当します。

(3)身体部位と一致した変色

⇒

着用中の汗単独の要因、もしくは汗と日光の複合作用による変色と推察される。日光が関連する場合は、裏面の変色は見られない傾向があります。

図12. シャツ襟の変色(参考)

- 綿を染める染料には、反応染料は多用されますが、汗と日光の複合作用によって変色する染料があります。

- 以上のことから、今回の場合は、炎天下でのテニスの使用状況から、汗と日光の複合作用が推定されます。

表5. 《事例5》変色の原因分析とフィードバックのポイント

| 項目 | 説明 |

|---|

| 商品観察 |

- 着用による要因を確認するため、変色は肩口や背中上部、襟以外にも発生しているか観察調査する。

- 変色している部位の状況を確認するため、変色が表側だけか、裏側も同様に変色しているかなど変色の仕方に特徴があるか観察調査する。

- 苦情品が特定の製品かを確認するため、苦情品と同様の苦情が他に発生していないかを調査する。

|

| 消費者への聞き取り |

- 着用方法に問題がないかを確認するため、テニス活動時における炎天下での発汗状況や、着用後シャツが汗で濡れたまま長時間放置されていなかったかなどを聞き取る。

|

| 素材メーカーへの聞き取り |

- 染色加工の仕方に問題がないかを確認するため、染色レサイプや染色条件、工場出荷時の染色堅ろう度試験の結果を調査する。

- 染色加工上がりの生地の染色堅ろう度に問題がなかったかを確認するため、試験結果(特に耐光堅ろう度、汗耐光堅ろう度など)を調査する。

|

| 原因の推定 |

- 着用中に過度な日光が肩口などに当たり、赤味に変色した。

- テニスで発汗が多かったと推定され、汗と日光の複合作用で、変色した。

|

| 確認試験など |

- 新品生地を使いJIS 法による汗耐光堅ろう試験を行い、同様な変色が起きるかを確認する。人工汗液は、乳酸を含むATTS汗液の使用が望ましい。

- 新品の製品で、実際に日光の下で、テニス試着試験を行う。

|

| 対策 |

- 耐光堅ろう度の良い生地を選択して使用する。

- 汗耐光堅ろう度の良い生地を選択して使用する。

- 染色加工時に紫外線吸収剤を使用する。

- 取扱い注意表示ラベルに、「長時間の炎天下での使用は避ける」、「汗をかいたら直ちに水洗いする」などと表示する。

|

(第74回 アパレル散歩道の予告 – 2025年3月1日公開予定)

次回の74回「アパレル散歩道」では、衣料品の品質トラブルの原因絞り込み②として、以下の事例6~9を取りあげます。

- 事例6 「縫い目に沿って凹凸のしわが生じた」

- 事例7 「着るとチクチク感じる部分があった」

- 事例8 「着用中、縫い目がパンクした」

- 事例9 「購入してポリ袋から出したら、衣料品が黄ばんでいた」

どのような原因が推定できるでしょうか?

ひとつの事故現象に対して、事前にいくつかの原因の可能性を考えていただくと、勉強の効果が一層高まります。原因がわかれば対策も出てきます。

著者Profile : 清嶋 展弘 (きよしま のぶひろ)

S51年京都工芸繊維大学卒業。43年間株式会社デサントに勤務し、各種スポーツウエアの企画開発、機能性評価、品質基準作成、品質管理などを担当。退職後は、技術士(繊維)事務所を開業。

社外経歴

一般社団法人日本繊維技術士センター

理事 技術士(繊維)

一般社団法人日本衣料管理協会

理事 TES会西日本支部顧問

大学非常勤講師

一般社団法人日本繊維製品消費科学会

元副会長

![]()

![]()

![]()

![]()