2022/11/01

第46回 : ケーススタディ②縫い目の損傷

アパレル散歩道

2025/08/01

2025.8.1

PDF版をご希望の方はダウンロードフォームへお進みください > ニッセンケンウェブサイト ダウンロードサービス【アパレル散歩道No.79】

| 事例 | 服種 | 現象 | 考えられる原因 | 原因分類 |

|---|---|---|---|---|

| 22 | ブラウス (E100%) | 着用時の破れ (破損) |

| 生産管理 企画設計 消費者 |

| 23 | ニットシャツ (C70% A30%) | ピリング (外観変化) |

| 消費者 商品企画 技術限界 消費者 |

| 24 | デニム (C100%) | 着用時の 色移り |

| 生産管理/技術限界 品質管理/技術限界 技術限界 |

| 25 | セーター (W100%) | 黄ばみ |

| 素材特性 生産/技術限界 生 産 技術限界 |

| 事例26 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|---|---|---|

| 婦人服 | セーター | ハンガー干しで着丈や袖丈が伸びた(自重) |

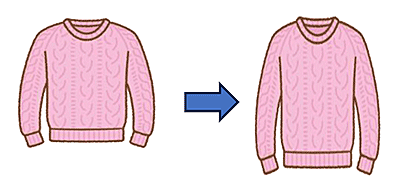

図1. セーターの伸び切り(イメージ)

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 商品観察 |

|

| 消費者への聞き取り |

|

| 商品に関する調査 |

|

| 原因の推定 |

|

| 対策 |

|

| 例 | 発生の事例 | 原因 |

|---|---|---|

| 1 | ざっくりしたウール100%セーターをハンガーにかけて保管していたら、首回りや丈が伸び切っていた | 自重による伸び |

| 2 | 綿100%スウェットシャツの襟(リブ編み)が繰り返しの着用で伸びきった | ニット組織の伸び切り |

| 3 | 綿95%ポリウレタン5%のニット肌着(天竺)で着用を繰り返していたら、全体に巾・丈とも伸びきった | 弾性の低下 |

| 事例27 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|---|---|---|

| カジュアル | Tシャツ | 黒色部に破れが生じた |

図2. ボーダーシャツのイメージ

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 商品観察 |

|

| 商品に関する調査 |

|

| 消費者への聞き取り |

|

| 原因の推定 |

|

| 確認試験など |

|

| 対策 |

|

| 事例28 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|---|---|---|

| カジュアル | 合成皮革ブルゾン | ドライクリーニングに出したら硬化した |

図3.

合皮ブルゾンのイメージ

| 樹脂の種類 | 耐ドライクリーニング溶剤性 | 耐低温性 |

|---|---|---|

| ポリウレタン樹脂 | 〇 | 〇 |

| ポリ塩化ビニル樹脂 | ×硬化あり | ×硬化あり |

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 商品観察 |

|

| 素材メーカーへの聞き取り |

|

| クリーニング店への聞き取り |

|

| 原因の推定 |

|

| 確認試験など |

|

| 対策 |

|

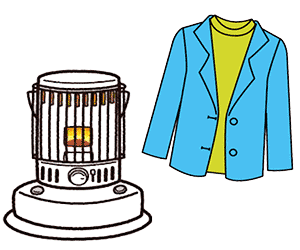

| 事例29 | ジャンル | 服種 | 状態 |

|---|---|---|---|

| 紳士服 | ジャケット | 石油ストーブで乾かしたら 赤っぽく変色した |

図4. 石油ストーブ側での

乾燥のイメージ

図5. ガス退色の一例

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 商品観察など | 変退色の原因を確認するため、以下の点を目視で調査する。

|

| 消費者への聞き取り |

|

| 原因の推定 |

|

| 確認試験など |

|

| 対策 | <材料の事前評価>

|

アパレル散歩道

各種お問い合わせCONTACT

サービス全般についてのお問い合わせ

![]()

各種試験・検査に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。

エコテックス®に対するお問い合わせ

![]()

エコテックス®認証に関するお問い合わせ、ご依頼はこちらから承ります。

技術資料ダウンロード

![]()

各種試験・検査に関する技術資料が、こちらからダウンロードいただけます。

よくあるご質問

![]()

試験・検査などで、皆さまからよくいただく質問と回答をまとめています。

お電話からのお問い合わせはこちら